(叠甲)以下仅仅是我对于我自身情况的再次审视,对我自身提出的一些问题的再思考。处于重构中的我异常地不稳定,可能(也许是一定)会写出一些极其令人费解的观点(甚至有些东西会显得有几分偏激)。以及,还可能会有一些说出来比较丢人的想法(但它确实存在过)。内容可能比较多、比较杂,就先写写看吧。

# 硝苯吡的现实困境

首先,第一个问题是我自身的矛盾。之前提到过我是一个很“拧巴”的人,但其实我“拧”的点不止于之前提到过的那些。我认为我的存在就是一个矛盾。接下来提到的一些东西可能会非常丢人,但我之前却真的是一直这么想的。

我觉得我具有的许多特征十分不典型,以致于我时常在思考自己是不是出了什么bug,或者说,不太正常。这一点最直接的结果就是6月23日我发的那篇“发疯文案”中提到的,我在怀疑自己的生活节奏。但我感到困惑的点,真的远不止于此……

以下只提我觉得最让我困扰的(同时也许是最离谱、最丢人的)一条:

我时常思考:

如果我是一个女生,许多问题是否会迎刃而解?

很离谱,对吧。但这个问题已经困扰我好多年了(或者我该说,从我形成自主意识起至今)。因为无论从哪个角度看,我貌似都不太像典型的(或者说我眼中的)男生形象。简单举几个例子:首先我好像有些过于蔫了。我觉得小时候的我有些过于”听话”了,在我身上根本看不到一个男孩该有的调皮与活力。甚至有些时候,我还没有大多数女孩淘气呢(悲)。至少和家里的那位比起来,的确如此。其次,我貌似常常在某些方面比传统的男生思考更多的东西,说的简单点,心事比较重。另一方面就是现实问题了,我长得好小一只(大抵是单倍体罢)。

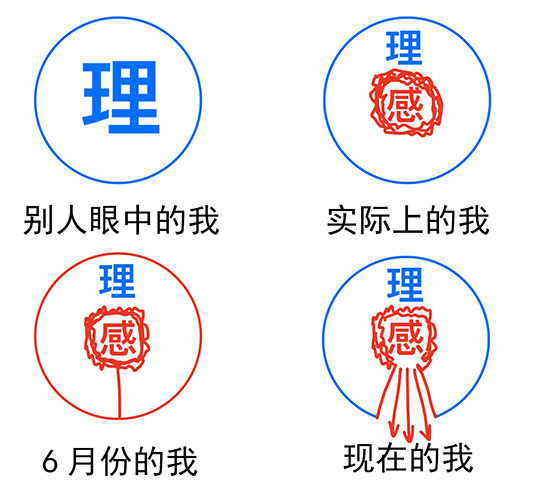

大概是社会规训的作用,我就需要从其他方面让自己“看起来像”一个男生。最有效的方式是什么呢?那就是变得理性。因为社会上对男生的刻板印象就是他们往往更加理性。然而人是平衡的,理性的增加也意味着感性的淡化,过度的理性甚至导致会一些功能丧失。比如我开始变得人机,难以与人建立联系,有些时候表现得像一个“蒙鼓人”。而实际上,这部分“丧失”的情感从来没有消散,而是积压在了内心深处,并被理性的外壳压制着,不得以外露。大抵也是出于此我总是给人一种冰冷的感觉,好像完全没有情感(甚至人性)一样。

之后我开始逐渐意识到这个问题,因为我内心的情感一次又一次地冲击着理性的外壳,我只知道它存在,却无法理解它到底是怎样的一种存在,我无以言表,只能在深夜独自一人惆怅、一人流泪……

再后来,大概是这种惆怅再也无法被压制了,我的情感(或者说成“情绪”会更准确些)开始外泄,便成了6月23日的长文。而后大抵是因为一种共鸣,它变得不再可控……

我在寻找一种出口,一种允许我的情感与思绪通过的出口;我在寻找一种寄托,一种能够承载我的情感与思想的寄托。便成了10月7日的长文。因为长期的压制作用,因为过度缺乏的情感体验,如今的我已经不太能引导自己的情感走向。多数时候我不喜欢和其他任何人分享我内心深处的东西,因为我感受不到安全,所以多数人是看不到“另一个我”的,而他的的确确是真实的我,只不过只存在于精神世界中。然而,一旦某些外在存在引起了我内心的共鸣,一种莫名的安心感就会引导他的出现,我就会因此变成话痨,开始掏心窝子说话。

当然这种体验很少了。之前提到过我开始从INTJ变成INFJ(尽管不太稳定),我大概能给出的解释是:他是INFJ,而我是INTJ。只是因为我开始试图与他达成一种新的平衡,于是变成了INXJ。究其根本,我是一个被T压制着的F人(阴面),同时也是一个带着F的T人(阳面)。

回到开始提到的性别认知问题。这里我想到了《让子弹飞》中的一句台词:

人们不愿意相信一个土匪的名字叫牧之,人们更愿意相信他叫麻子,人们特别愿意相信他的脸上应该长着麻子。

人们往往只会相信他们愿意相信的东西,如果多数人相信的东西是相同的,那么那些“不符合社会意志”的少数人就成了异类。我们说要尊重人的个性,但这种“个性”却往往是被多数人认为“可以成为个性”的个性。而那些真正的个性,那些真正的与众不同,哪怕是一种很正常的特质,却往往在社会意志的作用下被视为一种疯癫,至少在与之同时代的众人看来就是如此。幸运的少数人,由于社会意志的迁移,被后世讴歌,叫作“鸷鸟之不群兮”;而更多不幸之人,却永远地葬身于那个抛弃他的时代……

这为什么与性别认知会扯上关系呢?因为性别认知是存在着社会意志的一个最典型、最简单的问题,它是二元化的。性别认知的刻板印象往往深入人心。至少对于多数未受过高等教育的人,这是事实。父辈不愿意相信一个男生是脆弱的,不愿意相信一个男生被自己的情感左右,于是往往在各个方面渗透着他们信以为真的想法,在未曾察觉的地方操纵着一个人的发展。而身为子女的我们为了服从“大他者”的欲望,为了达到这种“标准”,不得不也随之向着“正确的方向”发展……这,便是我,一个INTJ的形成过程。同时这也是我的情感功能受限的一个诱因。

为什么我会认为“如果我是一个女生,一些问题会得到解决”呢?因为社会意志对女生的刻板印象是这样的:温顺,情感丰富,心事较重,长得相对更娇小一些。当然,我仅仅是在这几方面有那么几分相似之处,这充其量是一种中性化的特征。

但是,人们更能够接受一个身高不足160公分的成年人是一个女生,人们更愿意相信一个天天喜欢写小作文的是一个女生,人们更愿意相信一个不敢公开地与完全陌生的一群人讲话的是一个女生。人们更能接受一个中性化的女生,因为她开明,她讲理,她有“独特的魅力”;人们更不愿接受一个中性化的男生,因为他懦弱,他心事重重,他会成为一种负担……

可能这些观点有些偏激,但在如今这个快节奏的时代,事实就是如此。人们更能接受一个平凡的女生,却往往不愿接受一个平凡的男生,更不能接受一个有几分现实困境的男生。人们总是说精神上的富足重于物质上的富裕,但当事实降临到自己身上时,他们却不能接受一个为追求精神财富献出过多东西的人,他们更希望这些人把精力集中在提升地位、创造财富的物质享受上,尽管他们根本不缺少这种体验。这好比同样是快时代的创作者,同样追求创造精神财富。女性群体的,叫情操,会引起共鸣,引起多数人的关注与安慰;男性群体的?兄弟你还得练,菜就多练……

写到这里的时候情绪有些波动,可能说了一些不太恰当的一己之见,请理性对待。

以及这里扯到创作者的问题是因为我也当过一段时间的小UP,也观察过小UP们初期的困境。以Vtuber为例,男V就是没有女V的关注度高;以手书区UP为例,同样的中性化的idea,让女生演绎叫“你好可爱,好有创意”,让男生演绎却很难给人留下深刻的印象。

以上还只是我自己内部的矛盾,然而另一方面的矛盾就显得可能有些异常了(至少我是这么认为的)。我貌似更容易与异性建立联系。可能有些男性同胞会羡慕这种能力,但就我的认知来看,这其实貌似并不太正常。一般化的认知应该是同性之间更容易玩到一起去,但我却显得有些“拧”过来了。举几个数据:

- 近4个月内,和我聊过天的男/女人数为5/9(仅有效记录,工作需求不算);

- 全部时间内,与我有过深入交流过的为1/5(指一些思想上的交互);

- 全部时间内,一起打过游戏的为5/3(这个还挺正常);

- 我认为真正能了解我,或者说,能知道我在想什么的为1/1(不计算亲人)。

可以自行对比下,就大概能了解我的困惑了。

而且,我也发现我好像更容易在她们身上找到共鸣点与相似点,交流的过程中往往也更容易感受到一种莫名的安心感(唯一的例外就是那个“真正能了解我”的男生)。我承认这里有我的男性朋友样本空间太小的因素,但究其根源,样本空间这么小也是必然和我的性格与交往方式有关系的。

没想到这一个问题就用了这么多笔墨,就先让它终止于此吧。

# 爱的艺术

第二个问题,其实也是之前提到过的,有关人际关系的问题。只是这次大概有了一些更有效的答案。下面的一系列讨论哲学味儿可能有点冲(但

还不至于到“保安三问”那个程度),以及还要叠一次甲:这些只是我不太成熟的理解,以及一些我认为不该回避的问题突然被拿出来也不是因为我受到什么刺激了,所以就不用来问了。但是如果有一些独到的见解,随时欢迎找我交流。

我之前一直在思考一些问题:

亲情、友情、爱情有什么区别?

爱人与爱己有什么区别?

何为喜欢,何为欣赏,何为尊敬,何为爱?

这些问题我也拿出过其中的一部分与不同人探讨过,但却未能得出一个明确的答案。大多数都表示自己无法回答这个问题,也有少数回答它们是它们应该是的东西(It's what it is)。我也特别认可后者,但总是觉得这个回答“可感”却“不可知”,总觉得有些不圆满,或是太模糊。

终于在前两天找到了回答这个问题的契机,就是我刚刚读的一本书(此处真的特别感激推荐这本书的老师)——《爱的艺术》。接下来的部分,既是对一些问题的答复,可能也更是这本书的读后感。

# 爱的能力

这本书反复在强调一个观点:爱是一种能力,而不是一种与自身成熟程度无关、只需要投入身心的感情。

这个观点最直接的作用就是它否认了早恋。早恋可能更多的是一种情感冲动,这个阶段下双方没有爱的能力,或是没有成熟的“爱的能力”。因

而,它不是“爱”。那么问题来了,多早才叫“早”?这很难界定。不过就我个人的观察来看,至少在14岁以前(也就是上高中前)无疑是早的。小学的爱,无非是过家家,那是友情,不是爱情;初中的爱,只是一种懵懂,享得了乐,吃不得苦,那是依靠,不是爱情。但上了高中以后的爱就一定是爱情吗?也未必。只是从某种意义上,随着心智的成熟,这一阶段的人们逐渐开始能够去尝试理解何为爱情,也能开始意识到什么绝非爱情。但在另一方面,由于某种现实约束,他们无法培养他们“爱的能力”,尽管对于多数人这是被迫的,却也是不争的事实。所以,他们想出了一个解决办法,就是将这种情感以耦断丝连的形式保留起来,等到约束解除,再让它显现。这也决定了这种爱是一种“苦爱”,或者说,这一形式的大抵都是如此。因为约束消失的时候,随着他们的进一步成长,他们发现这不是爱——因为他们其实没有能力去爱。

可能有点“地图炮”的意味,没有针对任何人,误伤请见谅。

# 爱的对象

书中将爱按其对象分为五种类型:博爱、亲爱(母爱)、恋爱(性爱)、自爱、神爱。

括号中为原文表述,我在此进行重新表述)。

# 博爱

博爱是一切爱的形式的基础。它指一种对所有人的责任感、关心、尊重与了解。注意是所有人,这其中也包括一个常常被忽视的存在——你自己。博爱的基础是认识到所有的人是平等的。这种“平等”不是指社会地位、财富或是所处状态的平等,而是作为“人”的平等,是同为“人”的平等。当我们关心一个与自己毫无关系的人时,这时所体现的,就是博爱。伟大的不是去爱自己熟悉的人,而是去爱自己不熟悉的人。“人皆有不忍人之心”,大抵就是如此。

# 亲爱

对于亲爱的部分,书中是将其拆分成了两个章节,这里我将它们放在一起讨论。先来看母爱的部分。母爱的体验最初源于子女与母体的肉体联系,也因此,母爱是一种无条件的爱。 如果硬要找出一个条件,那便是我们是母亲的子女。母爱是一种被动的体验,不需要付出什么就可以获得。但这也是它的一种缺陷:它不需要通过努力去换取,也就无法通过努力去赢得。母爱的存在是因为它“已经存在”,而它却无法被唤起。母爱给予孩子一种安全感,任何罪恶都不会使你失去来自母亲的爱与祝福。

而父爱的部分却是这样的:父亲起初与子女几乎没有任何联系,在这个阶段,父亲的作用无法与母亲相提并论。父亲代表着思想的世界,一个由人所创造的法则构成的世界。父爱是有条件的爱,其原则是“符合我的意志”。 对父亲而言,顺从是最大的道德,不顺之人将会受到失去父爱的惩罚,尽管可能他们明明是更在理的一方。父爱给予孩子一种指引与信念,指引孩子相信自己的力量。

健康的亲爱关系应是这样的:

母亲应相信生活,为孩子提供最大的支持与守护,最终希望孩子能够独立生存;

父亲应有行事原则,宽容而耐心,使孩子对自己的能力产生信心,最终希望孩子做自己的主人,脱离父亲的指引与权威,自立成人。

一个真正成熟的人,既是自己的母亲,守护自己;又是自己的父亲,指引自己。

大概也是因为亲爱的这种“分性别”性才造成了性别认知的刻板印象,才给我们“女性应该感性、温柔,男性应该理性、刚强”的感受。但我还是那个观点:人的个性是的确存在的,例外是一定会存在的。

# 恋爱

对于恋爱的部分,问题就开始复杂了。原文中对这部分的描述叫“性爱”。恋爱与博爱、亲爱最大的区别就是恋爱只属于一个人。博爱是对所有人的,亲爱是对所有子女的,但恋爱却只能针对一个人。正是这种“专一性”,使它成为了最能迷感人的形式。

先来思考,"fall in love" 与 "being in love",哪种才是爱?前者给人的感受是:霎时间,一切的隔阂都消失了。这种突如其来的感受本质上往往是短命的。这种突然的相互理解,浮于表面,难入内心。因为双方都认为很了解对方,他们就不会继续去真正地了解对方。相比之下,也许后者更接近真实的爱,但也不好界定。

恋爱具有一种独占性。但它往往被误解为“相互占有”。互为相爱,却对其他人毫无情感,这实则是一种自私。他们无非是试图将一个人分成两个人来克服人与人之间的隔绝与孤独,他们没有爱的能力,因为他们没有“博爱”(基础)。恋爱实则是通过爱一个人,进而爱自己、爱人类、爱生命、爱世界。 它的独占性,只在于我只能同一个人完全地(肉体与灵魂上)融为一体。从另一个角度看,爱情不仅仅是一种情感,它更是一种意志的行动,是一个人做的一项把生命交付给对方的决定。爱是一种选择,一种责任,一种判断、一个诺言。若非如此,我们就不能承认“长相厮守”的存在。

可惜的是,这种理想的爱情在现实中却几乎无法达成。老一辈人,受传统社会观念影响,讲究“父母之命,媒妁之言”,小小年纪先婚后爱是常有的事。但这真的是幸福吗?不尽如此。所以才会有大量的中年人离婚(尤指低等教育群体),至少就我目前见到的,就是如此。但新时代、新思想下真的有更好的结果吗?也并非如此。恋爱开始快餐化,感情开始商品化。仿佛人们只是在琳琅满目的商品中挑出他们认为最有价值的那件,当它的全部价值被榨干,它就沦为了被抛弃的垃圾。这是私欲,是物欲,不是爱。

我也暗中观察过一些人们的观念(主要通过各种平台上学生团体的发贴)。他们,或是说普遍被接受的观念,让我十分悲伤。我感到人们的价值观在被扭曲,我认为世界不该这样运转,这不是我希望看到的模样。随便打开一篇恋爱贴,挂得最高的一项“美德”永远是建模。男追女的,要最先考虑自己的建模条件或经济条件“配不配”谈恋爱;女追男的,也往往要重视自身的颜值条件。我十分不能理解。难道首要因素不该是相互理解、相互尊重、彼此负责以及观念相合吗?建模可以,或者说也应该考虑,但它只是加分项,而不应该成为第一要义;经济因素也需要考虑,但既然都已经拼成了现在的自己,自然也就说明有能力,那么,财富难道不应该是共同创造的吗?

这种“快餐式恋爱”无处不充斥着肮脏的爱慕虚荣与贪婪,何其悲哀!难道大多数的平凡之人连爱与被爱的权利都要被剥夺吗?难道天生不幸的人不配成为一个能爱与能被爱的“人”吗?难道多数的平凡者在“婆罗门”们眼中只配做最低贱的“首陀罗”吗?这种价值观让我看不懂他们口口声声“歌颂”的“爱情”,只让我感到他们的虚伪与悲哀,以及对无数平凡之人的同情。

引用《冠世一战》的一句歌词,结束这个让我感到悲哀甚至几丝愤怒的话题:

纵使我双掌倚天

苍龙伏获

奈何降不住这人心如魔

FFF团的火,再烧得猛烈些吧!

# 自爱

接下来是自爱的部分。前面提到博爱是一切爱的形式的基础,博爱的对象包括所有人,自然也包括自己。人们把爱人看作一种美德,而爱己却是一种罪恶。爱人如己,是高尚;爱己如人,是自私。但这其实是谬论,从逻辑上就可以解释:

“我”是人,我有爱的能力 → “我”是人,我博爱所有人 → 我爱我自己。

如果我们否认“自爱”,那么只有两种可能:我不是人,或者,我没有爱的能力。那我问你,我到底是不是人啊?回答我!Look in my eyes!Tell me, why baby, why?于是只剩一种可能:没有“爱的能力”。不自爱者,不能去爱,不会被爱。

那“利己”又是怎么一回事?利己与自爱绝非一回事。利己不是太爱自己,而是太不爱自己。他缺乏对自己的爱与关心,他的内心没有生命力,只有无尽的空虚与失望。因而,他需要以各种其他方面的满足弥补空虚,以掩盖自己缺乏爱的能力。

书中引用了爱克哈特的一句格言:

你若爱己,那就会爱所有人如爱己。

你若对任何人的爱少于爱己,你就无法真正爱自己。

若你一视同仁地爱所有人,包括你自己,你就会像某个人那般爱他们——那便是上帝。

我再引用《浪客剑心》中的一句台词来结束这个话题:

杀人无数的你甚至连自己的命都不爱惜了,这样会让你心中的刽子手支配你自己。就算立下“不杀之誓”,就算守护住了珍惜的人,那也不过是连绵的时间洪流中的一个片段而已。你要学会爱惜自己,活下去,才能守护重要的人。

# 神爱

最后一种形式便是神爱,讲真的,我不太能理解为什么要考虑这种形式。读到后面才了解到,作者是为了通过论述对神的爱来告诉我们要做我们自己。这里几乎涉及到前面的所有爱的形式以及大量的逻辑思考与一些宗教思想,我只在此简要给出结论:

只有在矛盾中,思想才有能力感受。因而,我们只能认识否定,而不能认识对实体的全部肯定。也因此,我们无法给“神”下定义,因为它本身就存在于精神矛盾中。我们也不应该把从思想上找到答案作为最终目的,因为思想囿于悖理。把握世界的唯一可能不在思想,而在体验统一。神爱不是从思想上了解神,也不是指自己爱神的思想,而是在爱的体验中,体验自己同神的一致。重点不在正确的信仰,而在正确的行动。通过认识,我把神纳入心中;通过爱,我进入神身中。我不是神,也不是任何其他人,我是“我”,是体现着爱与正义原则并同神合二为一的“我”。 这便是神爱,这便是宗教给我们的正确启示。

# 社会意志与爱

接下来的部分是社会意志与爱之间的关系,这部分与我之前所述有部分重叠,以下只提我认为重要的部分。

首先,要承认一个事实:人最大的需要是克服孤独感。人人都渴望与他人建立联系,达成一种和谐统一,因而往往追求避免一切摩擦,但这种毫无摩擦的关系之下,人与人一辈子都无法互相真正了解。他们相敬如宾,只是保护自己免受孤独感的侵袭,只是尽最大可能避免因为冲突导致自己被抛弃。这不是爱,也并非信赖。

基于此,以下几种情形都不是“爱”:

- 不爱自己,空有希望被人爱的目的

- 讨人欢心,只为为他人带来快乐

- 利用对方重构父母形象,以满足缺失的亲爱需求

- 试图从他人身上找到理想的自己

- 幻想中的爱情(过去或未来),却不能感受现实现世的美好

- 试图在他人身上解决自身问题

- 害怕被爱,实则是害怕去爱

一句话概括起来如下:

孩童的爱:我被爱,所以我去爱;

幼稚的爱:我需要你,所以我爱你;

成熟的爱:我爱你,所以我需要你;我爱,所以我被爱。

最后,我想以我从书中总结出的“何为爱”作为对《爱的艺术》的读后感的结尾,同时也是这本书给我的最大收获:

爱是一种能力,一种爱人爱己的能力。

爱是一种信仰,相信自己的内心,相信自己的能力;相信自己的爱,相信它能唤起别人的爱,同时相信这种爱真实存在且是可靠的;相信人会向前发展。

爱是责任,是承诺,是勇气,是决心。

爱不是单纯的享乐,而是苦与乐的交融。

爱是挑战,是同你爱的人一同面对一切未来的挑战。

爱是成长,是同你爱的人在困难面前携手努力与成长。

爱存在于双方的深度联系中,存在于所爱之人的活力与生命之中。

爱是生命,是在与所爱之人共同缔造的世界中感受自己的生命。

爱人,也是爱己,更是爱世界,爱生活,爱生命的跃动与存在

……

# 跋

写之前预料到了这一篇的篇幅会比较大,却未曾想到仅仅两大部分就已占了近8000字的笔墨。头一次书写得如此痛快。虽然还有很多其他问题想继续探讨,比如:

喜欢和爱是什么关系?

恋爱与婚姻是什么关系?

喜欢、欣赏、尊重有什么区别?

但目前还没有足够的灵感,就留到下次再说了。如果可以的话记得给我送一些“灵感菇”(*笑*)。

如果你真的一直看到了这里,我在此表达由衷的感谢。谢谢!

# 参考与推荐

《爱的艺术》(2008版心理学书籍,强推李健鸣译本)

《让子弹飞》(2010版电影,可以申遗的存在)

《浪客剑心》(1996版动漫,通过幕府末期至明治初期的故事,重新对历史进行思考)